एनजीओ पर शिकंजा और विदेशी फंडिंग में गिरावट: सरकार की नीति या राजनीति?

भारत में सिविल सोसाइटी की चुनौतियां और संकट

सचिन श्रीवास्तव

2014 के बाद से भारत में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की विदेशी फंडिंग में 40% की गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) में सख्ती, हजारों एनजीओ के लाइसेंस रद्द होने, और ऑक्सफैम, ग्रीनपीस जैसे बड़े संगठनों पर कार्रवाई ने बहस छेड़ दी है कि क्या यह वित्तीय पारदर्शिता की कोशिश है या सरकार-विरोधी आवाज़ों को दबाने की रणनीति? इस संकट के बहुआयामी कानूनी, राजनीतिक, और सामाजिक पहलुओं को गहराई से देखना जरूरी है।

2014 के बाद से भारत में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की विदेशी फंडिंग में 40% की गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) में सख्ती, हजारों एनजीओ के लाइसेंस रद्द होने, और ऑक्सफैम, ग्रीनपीस जैसे बड़े संगठनों पर कार्रवाई ने बहस छेड़ दी है कि क्या यह वित्तीय पारदर्शिता की कोशिश है या सरकार-विरोधी आवाज़ों को दबाने की रणनीति? इस संकट के बहुआयामी कानूनी, राजनीतिक, और सामाजिक पहलुओं को गहराई से देखना जरूरी है।

FCRA का इतिहास और 2014 के बाद के बदलाव

1976 में लागू FCRA का मकसद विदेशी फंडिंग की निगरानी करना था, ताकि राष्ट्रीय हितों को खतरा न हो। 2010 और 2020 में इस कानून में संशोधन कर नियमों को सख्त बनाया गया। इसके तहत बैंक खातों का एकीकरण किया गया और सभी एनजीओ को अब दिल्ली स्थित एक निर्दिष्ट बैंक शाखा में खाता खोलना अनिवार्य है। विदेशी धन का केवल 20% प्रशासनिक खर्चों पर खर्च किया जा सकता है और FCRA पोर्टल के माध्यम से फंडिंग विवरण अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया।

2014 के बाद के हालात

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, 2014-2023 के बीच, 18,000 से अधिक एनजीओ के FCRA लाइसेंस रद्द किए गए। 2021 में अकेले 6,000 संगठनों को नवीनीकरण से इनकार मिला। सरकार का दावा है कि यह कदम “गैर-जिम्मेदार” एनजीओ पर अंकुश लगाने के लिए थे, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह सरकार की आलोचना करने वाले संगठनों को निशाना बनाने का तरीका है।

सरकार के तर्क और आलोचनाएं

सरकार का सबसे बड़ा तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा का है। सरकार का कहना है कि कुछ एनजीओ पर आरोप कि वे विदेशी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए 2015 में ग्रीनपीस पर भारत की ऊर्जा नीतियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।

दूसरा बड़ा कारण धर्मांतरण का विरोध है। सरकार मानती है कि विशेष रूप से ईसाई मिशनरी संगठनों को मिली फंडिंग का दुरुपयोग किया जाता है। सरकार की ओर से तीसरा बड़ा कारण वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के खाते फ्रीज करने का कारण FEMA उल्लंघन बताया गया था।

आलोचकों का पक्ष

इस सख्ती की आलोचना करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार चयनात्मक कार्रवाई कर रही है। 2022 में, मानवाधिकार संगठनों को प्राप्त फंडिंग में 65% की गिरावट आई जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के एनजीओ पर प्रभाव कम पड़ा है। साथ ही राजनीतिक दमन का आरोप भी लगता है कि सरकार-विरोधी संगठनों को इसके जरिये टार्गेट किया जाता है। उदाहरण के लिए 2020 के किसान आंदोलन में शामिल एनजीओ पर दबाव बढ़ा है। इसी क्रम में अस्पष्ट नियमों की बात भी होती है। FCRA के नियम इतने व्यापक हैं कि छोटी-सी गलती पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

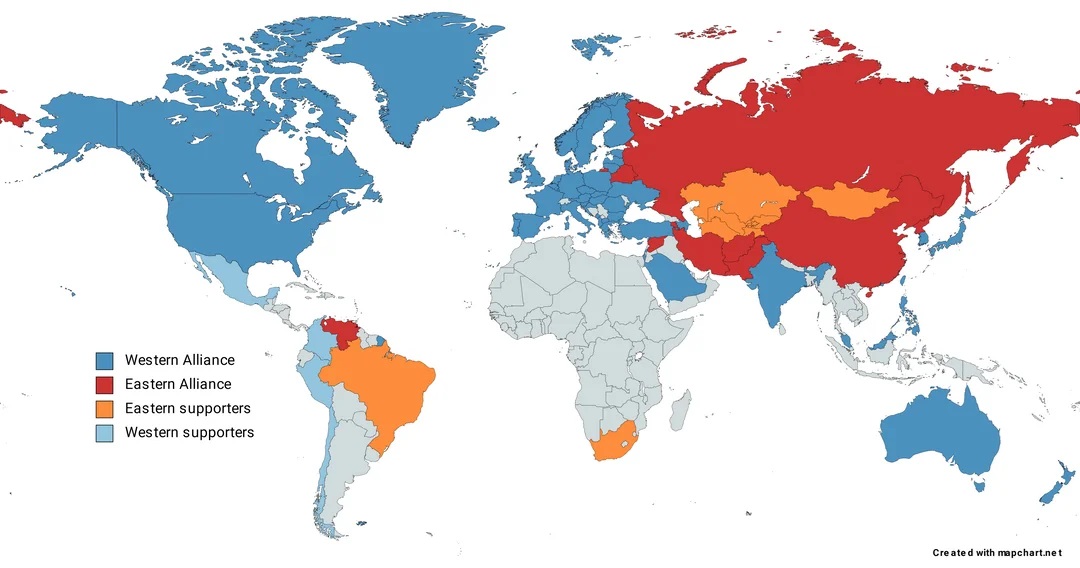

वैश्विक परिप्रेक्ष्य – क्या भारत अकेला नहीं?

एनजीओ फंडिंग पर सख्ती की बात करें तो यह अंतरराष्ट्रीय मामला है। रूस में 2012 में “विदेशी एजेंट कानून” लागू किया गया। इसके तहत 2021 तक, 120 से ज्यादा संगठनों को “एजेंट” घोषित किया गया है।

इसी तरह चीन में 2017 में Foreign NGO Law लागू हुआ। इसके तहत पांच हजार से ज्यादा संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

हंगरी में प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान द्वारा प्रवासी-विरोधी एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया गया है।

भारत की स्थिति में क्या है अलग

हमारा लोकतांत्रिक ढांचा अन्य देशों से बेहतर है। भारत में अभी भी न्यायिक समीक्षा और कुछ हद तक मीडिया स्वतंत्रता मौजूद है, जबकि चीन या रूस में नहीं है।

दूसरे यहां सिविल सोसाइटी की ताकत काफी ज्यादा है। भारत में 32 लाख एनजीओ पंजीकृत हैं, जिनमें से 80 से ज्यादा को FCRA के तहत फंडिंग मिलती है।

एनजीओ सेक्टर की आंतरिक चुनौतियां

सरकार की सख्ती और मंशा एक बात है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार को कोई कमजोरी जरूर दिखानी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में एनजीओ की जमीन उतनी ठोस नहीं है कि वह सरकारी सख्ती का पूरी तरह मुकाबला कर सके।

इसकी पहली और बड़ी वह वित्तीय अनियमितता है। ऑक्सफैम इंडिया का 2023 में FCRA लाइसेंस रद्द किया गया। इसका कारण था विदेशी फंड का “राजनीतिक उपयोग”। इसके सबूत भी बाद में सामने आए। सेव द चिल्ड्रन इंडिया के मामले में 2017 में 30 करोड़ रुपये के फंड का गलत उपयोग पाया गया।

दूसरी वजह है नेतृत्व संकट का संकट और एलीटिज्म। ज्यादातर बड़े एनजीओ शहरी, अंग्रेजीभाषी नेतृत्व द्वारा संचालित हैं। उदाहरण के लिए 70% से अधिक एनजीओ प्रमुखों के पास विदेशी डिग्रियां हैं। साथ ही वंशवाद इनमें भरा पड़ा है। संस्थापकों के परिवारों का नियंत्रण बहुत ज्यादा है। खासकर कुछ पर्यावरण संगठनों में एक ही परिवार की तीसरी पीढ़ी नेतृत्व कर रही है।

सबसे जरूरी और चिंता की बात है— जमीनी कार्य से दूरी। फंडिंग का केन्द्रीकरण हो चुका है और महज 10% बड़े एनजीओ के पास 90% विदेशी फंडिंग है। साथ ही प्रोजेक्ट-आधारित कार्य को ही प्राथमिकता दी जाती है। दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव के बजाय “रिपोर्ट पूरा करने” पर फोकस एनजीओ के वर्क कल्चर का अंग बन चुका है।

एफसीआरए की सख्ती से हासिल क्या

एफसीआरए की सख्ती को सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। इसके दोनों पक्ष हैं। सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगने की संभावना बढ़ जाती है। 2019 में, 50 से अधिक संगठनों की गलत फंडिंग का पर्दाफाश किया गया है। दूसरे इससे पारदर्शिता बढ़ी है। FCRA पोर्टल के जरिये 80% एनजीओ ने वार्षिक रिपोर्ट जमा की है।

लेकिन इसका स्याह पहलू यह है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दमन तेज हुआ है। 2021 में, NCRB के अनुसार, 1,200 से ज्यादा एनजीओ कर्मियों पर राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ग्रामीण समुदाय का विकास प्रभावित हुआ है। छोटे एनजीओ, जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करते थे, और जो सीधे विदेशी फंड नहीं ले सकते थे, उनका काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

किसकी क्या है जिम्मेदारी

सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए और FCRA नियमों की उलझनों को खत्म करे। साथ ही निष्पक्ष जांच के जरिये सरकार-समर्थक एनजीओ की विदेशी फंडिंग की भी समीक्षा हो। इसके अलावा छोटे एनजीओ को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता दी जाए और उनका क्षमता निर्माण हो।

वहीं एनजीओ समुदाय को चाहिए कि वह अपने भीतर आंतरिक लोकतंत्र विकसित करे और नेतृत्व का विकेंद्रीकरण कर युवाओं को अवसर मुहैया कराए। इसके साथ ही विदेशी फंडिंग पर अपनी निर्भरता कम करते हुए स्थानीय फंडिंग पर क्राउडफंडिंग और CSR फंड्स के जरिये फोकस करे। जरूरी यह भी है कि सरकार और निजी क्षेत्र के साथ एक सहयोगात्मक साझेदारी मॉडल विकसित किया जाए।

और अंत में

एनजीओ पर सरकारी कार्रवाई एक दोधारी तलवार है। जहां एक ओर वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश जरूरी है, वहीं लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ों को दबाना खतरनाक है। सरकार को चाहिए कि वह “राष्ट्रवाद” और “पारदर्शिता” के नाम पर एनजीओ को निशाना बनाने के बजाय एक संतुलित नीति अपनाए। साथ ही, एनजीओ समुदाय को भी अपने अंदर के “एलीटिज्म” और “अपारदर्शिता” से मुक्त होना होगा। केवल तभी सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच स्वस्थ संवाद संभव होगा।