East Vs West: पूर्वी समुदाय पर काम नहीं करते पश्चिमी तौर-ओ-ढब

संदभ: पश्चिमी औजारों से पूरब का जुकाम ठीक करने की भोली कोशिशें

सचिन श्रीवास्तव

भारत में इन दिनों कुछ प्रमुख बहसें चल रही हैं, जो असल में गलत निष्कर्षों के साथ बहुत सारा शोध कचरा पैदा कर रही हैं। इनमें जेंडर, (जिसमें नारीवाद और 2एसएलजीबीटीक्यूआईए+ शामिल है) की बहस प्रमुख है। इसके साथ वर्क स्ट्रेस और फिर काउंसलिंग या सोशलाइजेशन थ्योरी से उपजी बहसें शामिल हैं।

इन सभी का खुले दिमाग से किया गया भाषाई, ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण आपको तीन नतीजों तक ले जाएगा।

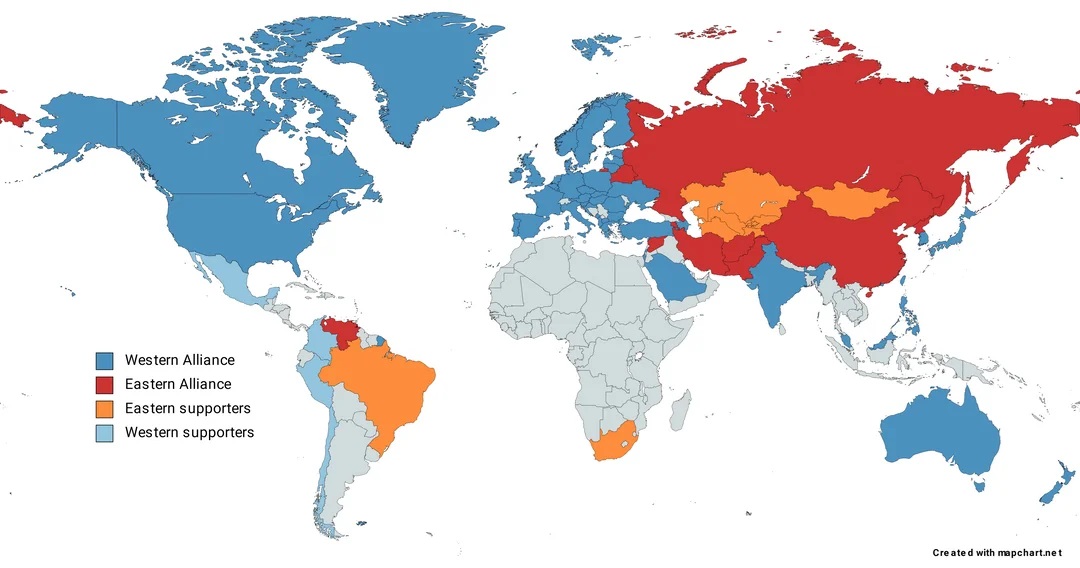

1. इन सभी बहसों की भाषा, शब्दावली, सांस्कृतिक विन्यास अंग्रेजी से जुड़ा है। जाहिर है कि इन्हें पूर्वी समाज के साथ जस का तस रैप्लीकैट करने की कोशिश की जा रही है। बिना यह समझे कि यह दो अलग अलग प्रावधियों से विकसित हुए समाज हैं। पश्चिम के निर्माण में जहां भोगवाद और भौतिक यथार्थ का रसायन लगा है, वहीं पूर्वी समाज ने कबीलाई समय से ही भूख के पीछे भागने के बजाय भूख को सीमित रखने पर ध्यान दिया है। इसीलिए अध्यात्म की जड़ें यहां जापान से चीन और कंबोडिया से भारत तक एक जैसी दिखाई देती हैं।

2. यह बहसें शहर केंद्रित हैं। यह कोई बहुत अजूबी बात नहीं है। पश्चिम का पूरा प्रकल्प भारतीय शहरों पर आधारित है। सो इनमें जो विशिष्ट वर्ग पश्चिम से जुड़ा हुआ है, वह अपनी तरह से भेड़ चाल का आदी भी हो चुका है। और इन नई बहसों के सिरे भी वह इसी तरह पकड़ रहा है। यहां यह कहना भी लाजिमी होगा कि इस पश्चिम की ओर मुंह किए हुए समुदाय के लिए भाषा के साथ विचार पद्धति भी उलटी शैली में चलती है। यानी जहां हम भारतीय समाज में शोध के लिए कार्य, नीति, रणनीति, विचार और प्रयोग को तरजीह देते हैं, वहीं पश्चिम में प्रयोग, विचार, रणनीति, नीति और कार्य का संकाय काम करता है। तो इस तरह एक बिल्कुल उलटी शैली को नए समाज पर थोपने की कोशिश और इससे उपजे झंझट शुरू हो जाते हैं।

3. सभी बहसों की शुरुआत और जड़ें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से 60 के बाद पैदा हुए विक्षोभ से जुड़ी हैं। यहां हम अस्तित्ववाद की बहसों से शुरू करें और फिर पूरी दुनिया में उभरे कम्युनिस्ट आंदोलन, 1970 के बाद शुरू हुई तेल पर कब्जे की लड़ाइयों से निकलते हुए विकास की नई परिभाषाओं, विस्थापन के संकट और ग्लोबल होती दुनिया में धर्म की राजनीत तक यह फैलाव दिखाई देता है।

इन 6 दशकों में करीब 2.5 अरब आबादी दुनिया में अपना काम करके हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई है और नई पीढ़ियों ने उसकी जगह ली, लेकिन वह पीढ़ियां भी इसी ढर्रे पर लड़ाई, बहसों में उलझी रहीं।

अब सवाल ये है कि पश्चिम केंद्रित इन बहसों से दुनिया के पूर्वी हिस्से, और खासकर भारत जैसे खांटी भूभाग का क्या और कितना हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इस सवाल का उत्तर वैसे तो इतना सीधा है कि दाल—बाटी बनाने की प्रक्रिया से लिट्टी—चोखा नहीं बना सकते हैं। भले ही 80 प्रतिशत सामग्री ठीक समान हो।

जाहिर है कि इस दौर में जो सामाजिक बहसें भारतीय जमीन पर चल रही हैं, उनकी भाषा अंग्रेजी होने से उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिल जाती है। इसीलिए जमीन, किसानी, महिला वाली देशज बहसों, शोधों, लड़ाइयों में भी पश्चिम केंद्रित इंटलेक्चुअल को उतारने की तैयारी की जाती है। ग्रामीण समुदाय से इसकी दूरी भी इसी कारण से बहुत साफ दिखाई देती है। यह एक वजह रही है कि ग्रामीण समुदाय में प्रतिक्रियावादी राजनीति ने अपने पैर तेजी से पसारे हैं और धार्मिक उन्माद को खाली जमीन मिली है।

आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जेंडर, एलजीबीटीक्यूआईए, वर्क स्पेस स्ट्रेस, सोशलाइजेशन थ्योरी आदि की बहसों में वे लोग बहुतायत हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ज्यादातर, सभी नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही हैं जिनका जमीनी संघर्षों या सीधी लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है। यानी आदिवासी इलाकों में जमीन कब्जाने की आग, दलित घरों में उठती आहों, अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान को बदलने की राजनीतिक हरारतों, या महिलाओं के आर्थिक और श्रम विभाजन में निर्णयात्मक भूमिका पर अव्वल तो कोई अध्ययन नहीं है। इससे भी आगे उथली समझ के साथ कुछ चालू शब्दावली के साथ वह इन मसलों को छूकर निकलने की फिराक में रहते हैं।

मामला तब और उलझ जाता है, जब एक—एक व्यक्ति की समस्या को अलग अलग चश्मेे से देखने की मूर्खतापूर्ण जिद की जाती है। समुदाय की समस्याओं को एक व्यक्ति के बरअक्स खड़ा कर दिया जाता है। जबकि वह एक व्यक्ति समुदाय के ठीक उलट भी व्यवहार कर रहा हो सकता है। तय शुदा नहीं, लेकिन इसकी आशंका प्रबल होती है।

कुल मिलाकर, मौजूदा जेंडर और सामाजिक संकल्पना वाली बहसों को अगर एलीट थिंकिंग प्रोससे का कचरा उत्पादन कहा जाए, तो काफी लोगों के भवें टेड़ी होंगी, लेकिन हकीकत यही है।

East Vs West: बदलाव कैसे होगा

ये जरूरी बहसें हैं। नारीवाद की दूसरी लहर के बाद यह विचलन का शिकार हुआ है और मौजूदा समय में यह पूर्वी समाज के लिए एक बूमरैंग साबित हो रहा है। जेंडर, मर्दानगी आदि विषयों के जरिये इसे संतुलित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ग्रामीण समुदाय और कस्बाई युवा जो महानगरों में अपनी पहली पीढ़ी के साथ बड़े हो रहे हैं, उनके सपनों को देखना होगा। बेहद ईमानदारी और बिना किसी उलझाव के।

दूसरी इस दौर की राजनीति से सीधे जुड़ाव करते हुए आर्थिक वर्गीकरण को व्यवस्थित करना होगा। भारत का मध्य वर्ग किसी भी प्रकार की बहस और बदलाव की जमीन पर पानी डालने और उसे समेटने के लिए हमेशा से तैयार रहा है। बीते 30 सालों में उसकी ताकत बेहद बढ़ गई है, इसे हमेशा केंद्र में रखना होगा।

तीसरा, और सबसे जरूरी है, नई प्रावधियों का विकास। किसी भी तरह के बदलाव और बहस के नतीजों को परखने के लिए 80 से 90 के बीच उपजी संकल्पनाओं से पार पानी होगी। वे अपना काम कर चुकी है। इस दौर ने बहुत से नए उपकरण, खोजें, शोध दिए हैं, लेकिन मौजूदा दौर में वह बेमानी हैं।

अगर हम ऐसा कर पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो पश्चिमी केंद्रित बहसों का पूर्वीकरण और उसके बाद भारतीयकरण कर पाएंगे। अन्यथा तो यह तय है कि पश्चिमी औजारों से पूरब का जुकाम नहीं जाने वाला।